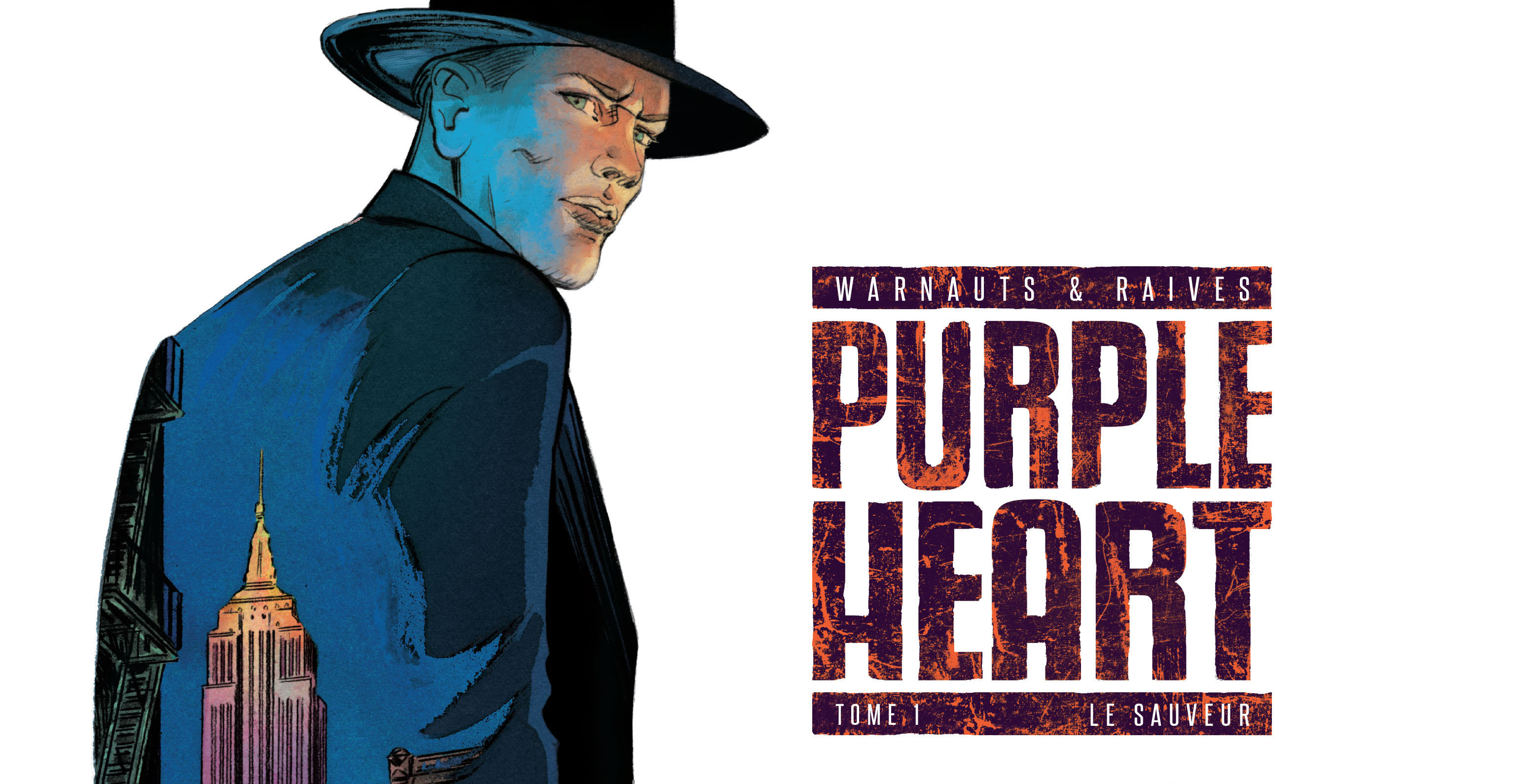

New York, années 50. Josuah Flanagan, ancien de la 101e aéroportée et décoré de la prestigieuse Purple Heart, travaille comme enquêteur pour un cabinet d'avocats. En fait, il bosse principalement pour James Rodger, l'ancien commandant de sa compagnie. Josuah est chargé de découvrir qui fait chanter un magnat de l'immobilier. Ronald Layton, séduisant self-made man quadragénaire, est en effet victime d'un chantage lié au passé trouble de son épouse.

Rencontre avec Raives, l'un des deux auteurs de Purple Heart.

Comment vous êtes vous réparti le dessin/scénario pour Purple Heart ?

Cela fait depuis 85 que l'on travaille comme cela. En 85 c'était encore scénariste/dessinateur. Éric faisait ses albums lui-même et puis j'ai commencé à faire ses couleurs. On a commencé à travailler à quatre mains, donc on dessine à deux, c'est lui qui écrit, et moi qui fait les couleurs. Ici, l'album s'est fait comme d'habitude. On élabore le scénario à deux. On se documente, on lit. Ça prend du temps avant d'avoir de la matière pour faire quelque chose. Une fois qu'on a assez de matière, souvent après une discussion, Éric écrit une séquence de quatre pages, car une séquence dure 4-5 pages en moyenne. Ce sont des dialogues avec des descriptions. Je fais le découpage, la mise en page, un pré-crayonné assez rapide pour situer la mise en page de toutes les cases. Je me permets de couper dans son texte parce que souvent il en met un peu trop, ou lui fait une remarque pour en rajouter, je lui fais des suggestions.

On ne travaille pas dans le même atelier. J'habite à la campagne et lui sur Liège. Je descends sur Liège toutes les semaines parce que j'ai de la famille qui habite là-bas. On se voit chez lui, dans un café ou à Saint-Luc. On discute du pré-découpage sur lequel il doit intervenir ou pas, cela dépend. Avec le temps il y a peu de reprises à faire. Par la suite, il approfondit le crayonné et les personnages, il fait les mises en place et les corrections. La semaine suivante je récupère le crayonné et le termine. Une fois que c’est terminé il faut le redessiner sur le papier aquarelle. Selon où on en est dans le travail, l’un d’entre nous prend en charge cette tâche. Cette étape permet de rattraper les erreurs de dessin. Si sur mon crayonné, la main ou la tête est trop grosse, je ne m’amuse pas à la gommer et à la redessiner, je l’indique et en projetant de nouveau on peut récupérer l’erreur, ou effectuer le recadrage. Une fois redessiné sur le papier aquarelle propre, je scanne mon trait, hors couleur, je fais la mise en couleur à l’aquarelle, je scanne ma couleur. Je réintègre mon trait là dessus. Je fais le lettrage, je fais le rajout informatique - tout ce qui est collage, matière - et à ce moment là la page est terminée. C’est vraiment un va et vient d’un atelier à l’autre. C’est un passage successif de l’un à l’autre. Si tu nous séparais, on aurait deux albums différents.

Toutes les semaines j’ai un regard différent sur mon travail. Je sais que j’ai quelqu’un derrière moi sur qui je peux me reposer pour des choses que je n’arrive pas à faire ou lorsque je n’ai pas d’idées. La création d’un album prend un an, donc on est déjà deux pendant un an à croire à ce que l’on fait ce qui est déjà pas mal ! J’ai chaque fois une surprise, du travail, de ce qu’il a amené et lui aussi réciproquement. La formule est intéressante parce que sinon on a tendance en tant qu’auteur à se reposer sur ce qu’on sait faire et à répéter ce qu’on sait faire. Ici on est à deux à répéter les mêmes erreurs mais au moins on peut s’en rendre compte. Le plus, c’est d’avoir deux égos pour un album et non pas d’avoir un égo contre un autre égo. Le but final c’est l’album et pas que l’on voit mon travail à moi.

Vous faites parfois des champ/contre-champ dans cette BD, notamment en page 17, c'est un procédé très cinématographique. Qu'est-ce qui vous inspire dans le cinéma ?

On est des éponges donc il n’y a pas que le cinéma. C’est l’avantage et l’inconvénient du métier. Il faut être une éponge donc on est tout le temps à l’affût. Même si ça ne se fait pas de manière consciente. On est ici entre nous deux, je te regarde, je vois le reflet dans tes lunettes et je me dis tiens c’est intéressant parce que je ne pense pas à le faire. Tu fais rentrer ça dans ta mémoire quelque part en espérant que ça ressorte. C’est ça le liquide qui nourrit la machine. Alors oui, pour répondre à ta question, il y a tout de même le cinéma noir américain, le cinéma de mon époque comme Coppola mais en même temps on se nourrit vraiment de tout.

Sur quelle documentation vous êtes vous basés pour dessiner le New York des années 50 ?

J’ai une grosse documentation parce qu’avec Éric on a fait une série qui s’appelait Lou Cale qui se passait à New York dans les années 30. À l’époque ça se passait en papier parce qu’il n’y avait pas de numérique. J’avais accumulé pas mal de documentation et puis maintenant avec Internet tu as accès à beaucoup de choses. Et de toute façon c’est un imaginaire commun puisque c’est un New York qui n’existe plus donc je peux me permettre parfois de me tromper. Si on était vraiment très pointu, je suis persuadé que quelqu’un pourrait me dire que tel building en 50 n’était plus là. Mais sinon on essaye d’être assez précis. Cela fait également partie du récit car pour moi le décor est un personnage et dans ce cas-ci il a une importance particulière, d’autant plus que c’est un polar. On joue sur un imaginaire commun. Il y a des scènes de New York qui n’existent pas que l’on a créé et d’autres scènes qui sont des scènes à partir de photographies, d’assemblages de photographies et de documents. Par exemple l’Empire State Building tu ne peux pas l’inventer. C’est un mix de beaucoup de chose et c’est très agréable à faire. C’était déjà très agréable à faire à l’époque, il fallait aller en librairie, acheter des bouquins…

Ça nous est déjà arrivé de nous rendre sur place directement. Notamment pour des bandes dessinées sur la guerre, parce que là c’est très pointu. Pour New York dans les années 50 par contre, Éric est allé à New York un dizaine de fois, mais je ne suis pas sûr que lors des ces voyages il ait retrouvé ce qu’il y avait à New York dans les années 50. Il n’y a pas toujours besoin de se déplacer mais on a fait beaucoup d’autres albums où là on se déplaçait. On a fait des albums sur les Antilles où on était allé sur place, on rencontrait les gens et quand on avait assez de matériel on faisait l’album. Ou encore la trilogie belge par exemple, Les Temps nouveaux, qui se passe dans mon jardin, c’est mon village, mon quartier et les gens du coin qui m’ont raconté des choses et là c’est la guerre donc quand j’ai besoin des champs de bataille ou de lieux bien précis, parfois je vais sur place.

C'est un choix original que de sortir des cases pour y insérer la narration, pouvez-vous nous expliquer ce choix ?

C’est un polar donc pour moi ça fait partie du code polar. On en a lu des centaines voir des milliers. Et j’aime bien cette possibilité de pouvoir raconter sans montrer les choses et de pouvoir sur un narratif (et dans un code polar) amener une part de la réflexion du héros sans être obligé de le mettre dans la bulle. Et ici ça permettait de faire avancer l’histoire. On n’a pas mis la narration à la première personne parce que c’était bien d’avoir une distance à ce niveau-là. Et puis ça permet de donner une tonalité et de décrire un décor sans le montrer. Dans ce tome, on a utilisé ce procédé qu’on réutilisera dans le prochain car je trouve que ça fait partie des codes polar. Il y a des auteurs comme Connelly et Pelecanos qui utilisent assez bien ce genre de choses. On verra si le lecteur trouvera ça trop long parce que parfois quand il y a trop de texte ça ne plaît pas. J’aime cette narration car elle permet une certaine forme de transition entre les scènes. On fait la liaison dans le texte et on va même pouvoir raconter une partie de ce que l’on n’a pas vu qui va créer cette liaison nécessaire. On est quand même dans un récit court donc il faut arriver à tout rentrer dans ce petit format et cette petite pagination. C’est bien parce que ça donne du rythme. Le fait d’avoir fait une typo différente c’est pour que l’on sente bien que cette partie du texte est narrative.

Est-ce que vous aviez un code couleur lors de la colorisation de l'album ?

Non, je n’ai pas utilisé de code couleur, l’utilisation de telle ou telle couleur vient à l’instinct, parfois pour faire des contrastes. Par exemple, la scène de fin où la femme chante du jazz c’est pour le contraste avec l’ambiance plus charnelle dans la pièce avec Josuah. L’avantage du camaïeu c’est l’équilibre créé par rapport aux autres cases. Lorsque tu fais un fond en camaïeu et que tu gardes l’avant-plan aux couleurs normales, l’avant-plan prend du coup de l’importance. C’est un jeu au niveau de la narration. Quand c’est plus rouge, les séquences sont plus dramatiques, plus rose quand il y a une séquence sexuelle. Et cela souvent en camaïeu car ça ne sert à rien d’amener trop de détails de couleurs parce que ce qui est intéressant à ce moment ce sont les regards, les mouvements de mains.

Purple Heart est le premier album d'une série. Comment imaginez-vous la suite ?

On est déjà sur le prochain tome en ce moment. L’action se déroulera à Hawaï. On va jouer sur le côté fête de Noël à New York et en même temps Noël à Hawaï.